Louis-Antoine Leclercq

Peintre de la Côte d’Opale (1856 – 1933)

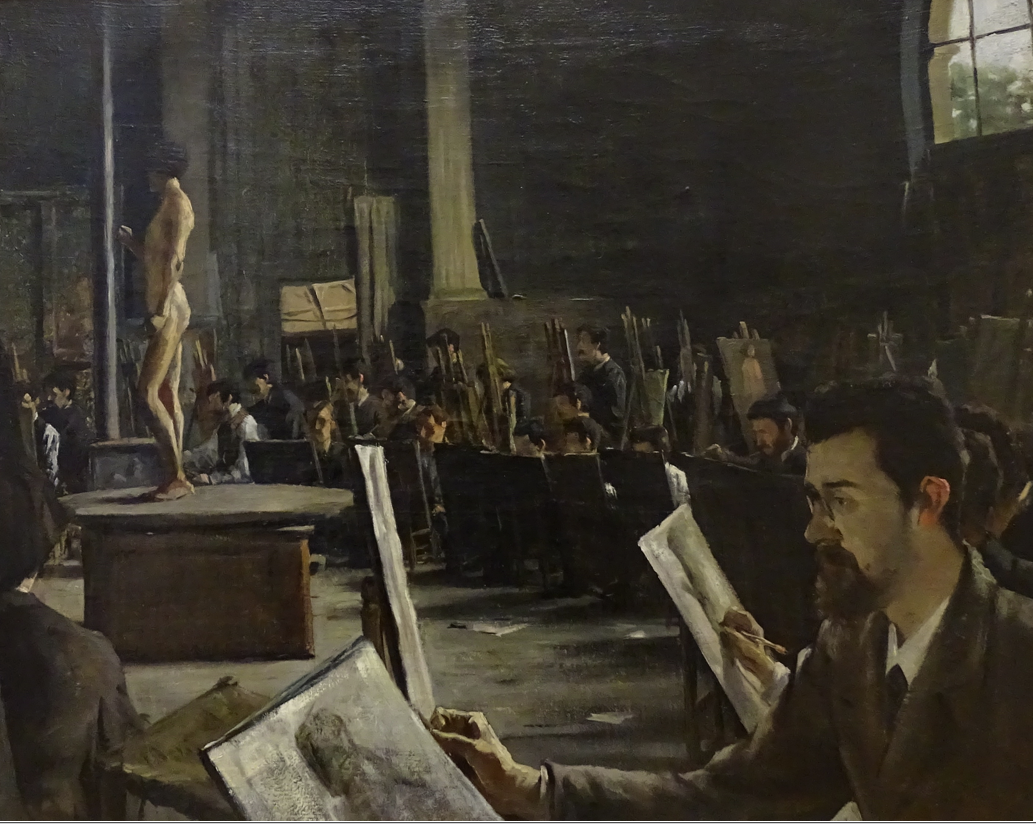

Après quelques mois à l’Ecole des Beaux-Arts de Lille, Leclercq est envoyé à celle de Paris en raison de son talent précoce.

Il fréquente d’abord l’atelier d’Alexandre Cabanel puis celui d’Antoine Guillemet.

Après sa formation à Lille et Paris, l’artiste se fixe en 1881 à Equihen près de Boulogne et se lie d’amitié avec d’autres peintres tels Cazin et Palézieux.

Il s’installe dans une maison de pêcheurs au bord de la falaise, l’Ermitage. Il y construit un atelier orienté Nord où il travaille quand il n’est pas sur le motif.

Introduction donation Leclercq par Jean HABERT

Louis-Antoine Leclercq naquit en 1856 à Guînes, dans une famille de vieille souche boulonnaise, et mourut en 1933 à Equihen (où une rue porte son nom depuis 1952) : soixante-dix-sept années vouées uniquement à la peinture et à la vie familiale, qui furent les deux pôles de la carrière de l’artiste. C’est cette carrière que Mademoiselle Jeanne Leclercq, troisième fille du peintre, grâce à la généreuse donation qu’elle vient de consentir au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Boulogne, nous invite à parcourir au cours d’une exposition qui permet de découvrir les thèmes chers à son père et les techniques qu’il aima utiliser.

Leclercq suivit pendant quelques mois les cours d’Alphonse Colas (1818-1887) à l’Ecole des Beaux-Arts de Lille, avant d’être envoyé, en raison de son talent précoce, à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris, où il fréquenta d’abord l’atelier d’Alexandre Cabanel (1823-1889), puis celui d’Antoine Guillemet (1843-1918). Si le premier, ennemi implacable des impressionnistes, lui donna l’amour de la forme impeccable, le second, plus ouvert aux nouvelles tendances, forma le goût de son jeune élève pour le paysage ; mais celui-ci, affirmant de bonne heure une nature indépendante, quitta le professeur “vivement, dès qu’il en eut sucéles rudiments” (selon la savoureuse expression que l’on trouve dans l’introduction de la rétrospective Leclercq de 1933, organisée à Boulogne par la Société des Beaux-Arts du Boulonnais, l’année de la mort du peintre).

L’artiste débuta au Salon de 1877 et commença par se fixer à Lille. Personnalité trop sensible, blessé par les querelles d’écoles et les rivalités d’ambition, il se retira en 1881 à Equihen, où était déjà installé son maître et ami Jean-Charles Cazin (1841-1901), dans la paix d’une maison pittoresque qu’il baptisa d’un nom significatif de son désir d’éloignement : “L’Ermitage” ; ce “nid d’aigle et d’alouette en même temps”, bâti au flanc de la falaise qui devint l’inspiratrice constante de son art, fut détruit par les bombardements pendant la dernière guerre. Heureusement, la donation nous restitue quelques vues de cette retraite inspirée et permet d’évoquer la petite communauté d’artistes implantée à Equihen, comme la Maison de pêcheurs qui abrita le peintre de marines d’origine suisse Edmond de Palézieux (1850-1924).

La volonté d’indépendance n’empêcha pas Leclercq d’exposer régulièrement. Il était membre de cette Société des Artistes Français fondée par Jules Ferry en 1881, qui avait la charge d’organiser le Salon officiel. Il obtint une mention honorable en 1899, une médaille de bronze (Exposition universelle) en 1900, une médaille de troisième classe et le prix Marie Bashkirtseff en 1904 ; enfin, une médaille de deuxième classe ayant couronné sa carrière en 1910, il fut proclaméà cette date “hors concours”.

La plupart des thèmes traités par Leclercq participent de l’ambiance symboliste de la fin du siècle dernier et prennent volontiers, comme chez Maurice Denis (1870-1943), un accent mystique exaltant la famille chrétienne. Des compositions telle que “C’est aux enfants que Dieu découvre les secrets du ciel” (avec les études qui l’accompagnent) -exécutée à la manière des primitifs italiens-. La communiante, les deux versions de la Novice de Saint-Vincent de Paul,le Bénédicité du fonds ancien du musée, la Maternité du Musée des Beaux-Arts de Lille ou la Jeune mère du Musée de Calais, montrent que Leclercq est à compter au nombre des illustrateurs religieux de la région travaillant dans la suite de Cazin.

Quant aux nombreux paysages qu’il nous a laissés, -notamment les vues de maisons de pêcheurs-, ils produisent souvent une impression de mystère et de recueillement, voire même, comme la Maison de pêcheurs, effet de neige(dont une deuxième version à l’huile est conservée au musée du Petit Palais à Paris), de solitude crépusculaire rappelant l’intimisme d’un autre élève de Cabanel, installé à Etaples, Henri Le Sidaner (1862-1939).

Enfin, les bouquets de fleurs eux-mêmes, qui furent un des sujets de prédilection de Leclercq, sont empreints d’une poésie discrète où se devine une intention plus profonde que la simple virtuosité naturaliste.

La technique picturale employée par Leclercq conforte ces caractères, dans la mesure où elle mêle une recherche minutieuse de la perfection graphique, héritée des primitifs italiens, d’Ingres ou de Cabanel, à des effets atmosphériques inspirés des impressionnistes ou des post-impressionnistes ; ceci se remarque essentiellement dans les paysages et les représentations de fleurs, où le pastel, manié avec une grande délicatesse, apparaît comme le moyen privilégié de traduire ces influences dans un langage personnel.

La peine que prenait Leclercq dans l’exécution de chacune de ses créations explique leur petit nombre et l’abondance des dessins préparatoires, généralement au fusain ou au pastel : aussi ses huiles sont-elles souvent de simples répliques de dernière étude pour la toile définitive. Cette longue quête du produit parfait a été résumée dans une formule percutante : Leclercq “rêvait ses œuvres avant de les peindre*“; et une élève de l’artiste, Edith Vaucamps, dans le vibrant hommage qu’elle a rendu à son maître en 1933, ajoute :

“D’un soin scrupuleux jusqu’à la piété, il y avait de sa part une sorte de restriction volontaire dans la production”.

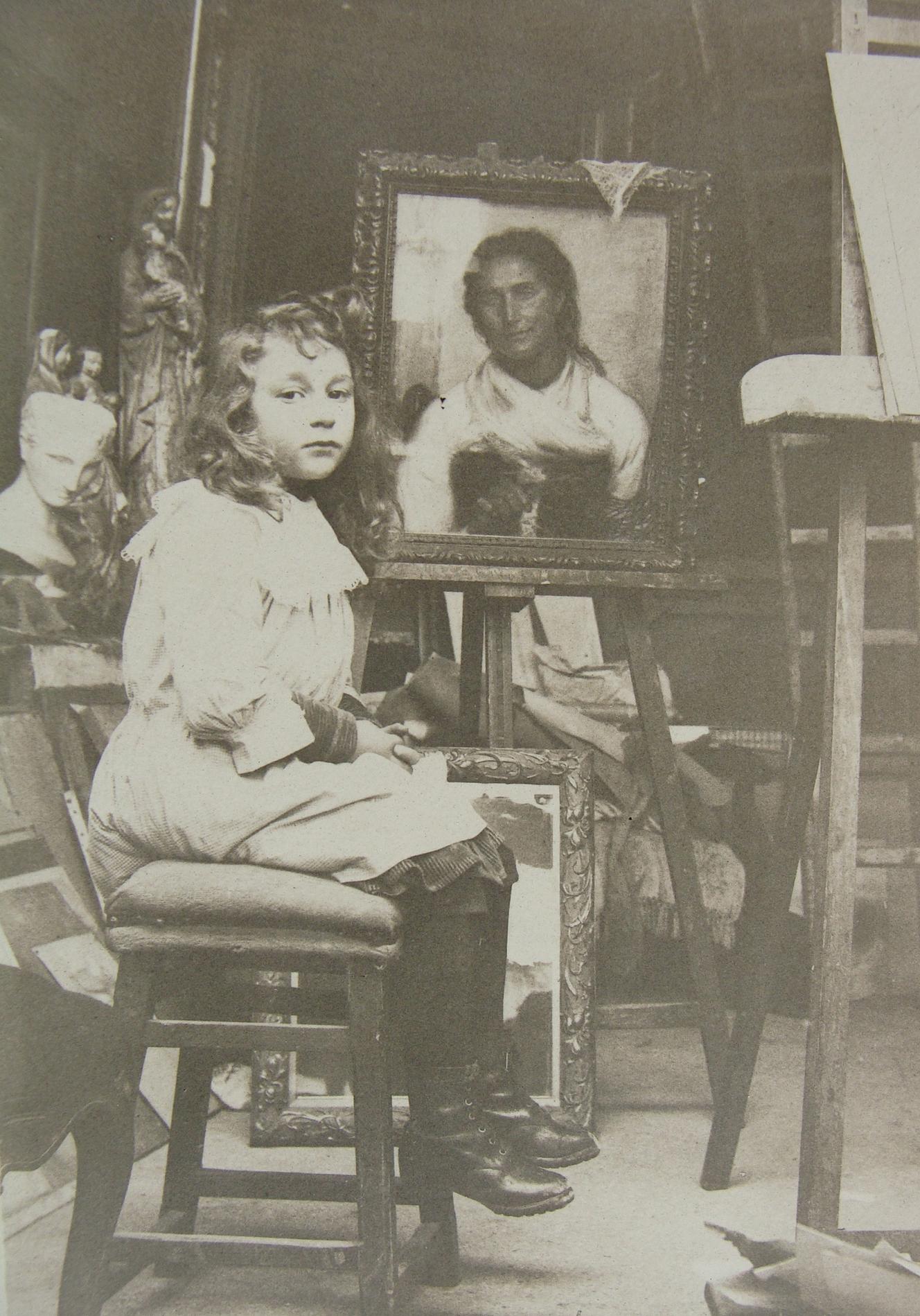

Mais ce qui touche le plus chez ce peintre est l’attention constante qu’il porta à son entourage et l’émotion sincère avec laquelle il prit inlassablement pour modèles son épouse Jeanne et ses enfants Marie-Louise, Jeanne ou Germaine, proposant à nos époques troublées des images d’une entente sereine entre les êtres, tantôt graves (Jeanne, sa femme, dans “C’est aux enfant! que Dieu découvre les secrets du ciel”, ou Jeanne, sa fille, dans la Novice de Saint-Vincent de Paul), tantôt teintées d’une pointe d’humour (tel le Portrait de Germaine, sa quatrième fille). Cette qualité intime des œuvres réunies au sein de la donation suggère que c’est autant en souvenir de l’ambiance exceptionnelle qui régnait parmi les siens que par attachement au travail de son père que l’un des membres de cette famille, Jeanne Leclercq, offre généreusement à la délectation publique ces témoignages émouvants d’un bonheur exemplaire.

* Introduction à la rétrospective de 1933.

Jean HABERT, Conservateur à l’Inspection des Musées classés et contrôlés.